Cette première note inaugure notre "série de l'été": une plongée dans les albums photos de l'organisation évangélique Jeunesse en Mission (JEM, Youth With a Mission ou YWAM en anglais), dans le prolongement de mon dernier livre, L'offensive évangélique. Voyage au coeur des réseaux militants de Jeunesse en Mission (voir note précédente).

Cette première note inaugure notre "série de l'été": une plongée dans les albums photos de l'organisation évangélique Jeunesse en Mission (JEM, Youth With a Mission ou YWAM en anglais), dans le prolongement de mon dernier livre, L'offensive évangélique. Voyage au coeur des réseaux militants de Jeunesse en Mission (voir note précédente).

Il est assez rare que ce type d'organisation, entièrement tournée vers l'action et peu encline à la nostalgie - ou même à l'archivage - prenne le temps de revenir sur son passé. Pour marquer la célébration de ses 50 ans (elle a été fondée en 1960 par Loren Cunningham), YWAM a néanmoins mis en ligne sur un site dédié une série de trois diaporamas (pour les voir cliquer ici) tirées d'archives photographiques conservées pour la plupart sur le site de partage smugmug.com. C'est l'occasion de revenir en images sur les premières années d'un des plus grands réseaux missionnaires actuels, qui s'est notamment implanté dans le Pacifique dès les années 1970 (1967 en Nouvelle-Zélande).

A. YWAM et les hippies

On retrouve dans les récits des premiers missionnaires de YWAM (les "YWAMers") les mêmes histoires de voyage en vans Volkswagen rafistolés, poussés sur les routes de l'Asie que suivaient à la même époque les Hippies. Pour les jeunes évangéliques des années 1960-70, YWAM marque en effet une rupture générationnelle avec les contraintes des églises "à la papa", une envie de prendre l'air sans être soumis à l'autorité des pasteurs et en échappant aux normes de la société consummériste.

On retrouve dans les récits des premiers missionnaires de YWAM (les "YWAMers") les mêmes histoires de voyage en vans Volkswagen rafistolés, poussés sur les routes de l'Asie que suivaient à la même époque les Hippies. Pour les jeunes évangéliques des années 1960-70, YWAM marque en effet une rupture générationnelle avec les contraintes des églises "à la papa", une envie de prendre l'air sans être soumis à l'autorité des pasteurs et en échappant aux normes de la société consummériste.

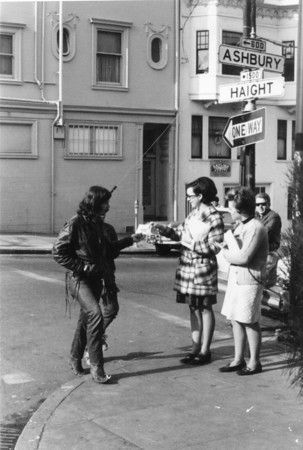

Mais la photo ci-dessous, prise dans les années 1960 au carrefour de Haigth et Ashbury Streets - l'épicentre du mouvement hippie à San Francisco - souligne aussi le profond décalage entre jeunes hyppies et jeunes évangéliques de YWAM, qui entendent surtout sauver leur génération de la "perdition morale".

C'est pour combler ce décalage qu'un des futurs leaders de YWAM, Floyd McClung, se lance en 1970 dans un périple en Land Rover sur le Hippie Trail, la route qui mène vers l'Orient. Les premiers pas sont difficiles, mais YWAM en tirera un principe essentiel, décliné sur tous les registres de la culture jeune  contemporaine: ce que F. McClung (ci-contre, en 1976) a appelé le "principe spirituel d'identification" et qui consiste à adopter une partie du style de vie et des codes culturels des groupes visés par l'action missionnaire, non pour les éradiquer mais pour les "convertir" en une nouvelle culture, incluant un credo évangélique conservateur. Autrement dit, une libération radicale des modes d'expression et une ouverture aux cultures contemporaines mises au service d'un retour aux "valeurs morales chrétiennes". En 1973 F. McClung s'installe à Amsterdam, autre lieu de rassemblement du mouvement hippie, sur une péniche baptisée "L'arche".

contemporaine: ce que F. McClung (ci-contre, en 1976) a appelé le "principe spirituel d'identification" et qui consiste à adopter une partie du style de vie et des codes culturels des groupes visés par l'action missionnaire, non pour les éradiquer mais pour les "convertir" en une nouvelle culture, incluant un credo évangélique conservateur. Autrement dit, une libération radicale des modes d'expression et une ouverture aux cultures contemporaines mises au service d'un retour aux "valeurs morales chrétiennes". En 1973 F. McClung s'installe à Amsterdam, autre lieu de rassemblement du mouvement hippie, sur une péniche baptisée "L'arche".

Dans cette stratégie d'adaptation culturelle, la musique a joué un rôle déterminant, surtout avec l'élaboration à partir de 1974 (premier recueil "J'aime l'éternel" édité par Linda Mc Gowen à Jeunesse en Mission Lausanne) d'un nouveau style de chants, rapidement adopté par les églises protestantes qui s'efforçaient de trouver un ton plus "jeune" pour séduire les nouvelles générations.

B. Premières campagnes missionnaires

La première campagne de YWAM - un "service d'été" - emmène 146 jeunes volontaires aux îles Bahamas en 1964. Il n'y a à l'époque aucune formation préalable (la première école d'évangélisation est lancée en 1969).

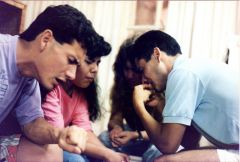

L'action missionnaire s'appuie essentiellement sur les relations personnelles que les jeunes YWAMers établissent avec les populations des pays visités, au détour des rues ou à l'occasion de spectacles/prédications qui s'efforçent d'attirer l'attention des passants. Des rencontres et des réunions de prière (en particulier autour de la guérison) sont ensuite organisées au domicile des personnes qui se montrent intéressées.

Dès 1972, avec les Jeux olympiques de Munich, les grands événements sportifs fournissent un autre terrain à l'activisme de YWAM, qui peut ainsi toucher des populations originaires de pays où l'action missionnaire est interdite, notamment au-delà du rideau de fer. Ci-dessous, deux photos prises lors des Jeux olympiques de Montreal, en 1976.

Au cours des années 1970, YWAM arpente ainsi tous les continents et implante des centres en Amérique latine, en Afrique, dans le Pacifique. Toutes les cultures et tous les domaines de la vie sociale sont concernés par cette entreprise missionnaire, y compris la politique comme le rappelle la dernière photo ci-dessous , dont la légende indique qu'elle a été prise à l'occasion d'une "réunion de prières pour les femmes, au Pentagone" (women's prayer meeting at the Pentagone).

Prochain épisode: Les premiers pas de Youth With a Mission dans le Pacifique.

Je vous avais parlé dans

Je vous avais parlé dans  dominées par la figure du Big Man, qui s'impose parmi les siens en tissant des réseaux de parenté et de solidarité. Il souligne ainsi la nécessité de replacer le concept d'autochtonie dans les différents contextes politiques où il est utilisé. J. Friedman examine lui aussi les variations contemporaines de "l'indigénéité" (terme équivalent à autochtonie, proche du terme anglophone Indigenous) en lien avec les Etats nationaux et insiste sur l'idée que "l'indigénéité ne fait pas référence à un type particulier de société ni même de mode de vie, mais à une identité politique", qui se construit dans un rapport avec l'Etat.

dominées par la figure du Big Man, qui s'impose parmi les siens en tissant des réseaux de parenté et de solidarité. Il souligne ainsi la nécessité de replacer le concept d'autochtonie dans les différents contextes politiques où il est utilisé. J. Friedman examine lui aussi les variations contemporaines de "l'indigénéité" (terme équivalent à autochtonie, proche du terme anglophone Indigenous) en lien avec les Etats nationaux et insiste sur l'idée que "l'indigénéité ne fait pas référence à un type particulier de société ni même de mode de vie, mais à une identité politique", qui se construit dans un rapport avec l'Etat. C'est justement le thème de la seconde section du livre ("Les autochtones et l'Etat"), où trois textes concernent plus ou moins directement l'Océanie, en particulier la Nouvelle-Calédonie. L'historienne Isabelle Merle, spécialiste de la colonisation, montre les ambiguïtés du "statut personnel" mis en place par l'Etat français dans ses colonies, avec la création d'une catégorie juridique, les "sujets d'Empire", fondée sur une distinction entre nationalité et citoyenneté: ils étaient Français non citoyens, un entre-deux qui - écrit-elle - permettait "à la fois de tolérer des pratiques indigènes non conformes aux normes du Code civil et d'ouvrir des possibilités légales de répression impossibles en France métropolitaine". Un second article, de Régis Laffargue, revient sur les relations entre république, coutume et droit dans l'outre-mer français, qui ne sont pas sans rappeler la manière dont la laïcité a été "aménagée" outre-mer pour

C'est justement le thème de la seconde section du livre ("Les autochtones et l'Etat"), où trois textes concernent plus ou moins directement l'Océanie, en particulier la Nouvelle-Calédonie. L'historienne Isabelle Merle, spécialiste de la colonisation, montre les ambiguïtés du "statut personnel" mis en place par l'Etat français dans ses colonies, avec la création d'une catégorie juridique, les "sujets d'Empire", fondée sur une distinction entre nationalité et citoyenneté: ils étaient Français non citoyens, un entre-deux qui - écrit-elle - permettait "à la fois de tolérer des pratiques indigènes non conformes aux normes du Code civil et d'ouvrir des possibilités légales de répression impossibles en France métropolitaine". Un second article, de Régis Laffargue, revient sur les relations entre république, coutume et droit dans l'outre-mer français, qui ne sont pas sans rappeler la manière dont la laïcité a été "aménagée" outre-mer pour  tenir compte de traditions locales englobant parfois le christianisme. La loi statutaire faisant de Wallis et Futuna un territoire d'outre-mer, en 1961, reconnaissait par exemple implicitement le catholicisme comme un élément de "tradition locale" à préserver, quand elle prévoyait que "la République garantit aux populations du Territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi". C'est un sujet dont j'avais parlé ici à propos d'un autre livre, coordonné par Jean Baubérot et Jean-Marc Regnault, sur

tenir compte de traditions locales englobant parfois le christianisme. La loi statutaire faisant de Wallis et Futuna un territoire d'outre-mer, en 1961, reconnaissait par exemple implicitement le catholicisme comme un élément de "tradition locale" à préserver, quand elle prévoyait que "la République garantit aux populations du Territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi". C'est un sujet dont j'avais parlé ici à propos d'un autre livre, coordonné par Jean Baubérot et Jean-Marc Regnault, sur  Une quatrième section du livre est plus spécifiquement consacrée aux "revendications de soi comme autochtones dans le Pacifique". C'est dans cette section qu'est publié mon article sur Youth With a Mission. Associer évangéliques et autochtonie peut paraître hors sujet, les missionnaires évangéliques étant généralement considérés - non sans raison - comme des agents d'acculturation et de déstabilisation des sociétés traditionnelles. Mais un ensemble d'évolutions repérables depuis les années 1980 au sein du protestantisme charismatique a contribué à l'essor de mouvements qui se revendiquent désormais "autochtones chrétiens" et mettent en avant des expressions culturelles comme les danses, exclues des cérémonies religieuses dans la plupart des églises protestantes historiques d'Océanie. Youth With a Mission, une organisation évangélique charismatique fondée en 1960 en Californie, aujourd'hui présente dans près de 170 pays, a joué un rôle central dans cette évolution, en particulier au travers du programme

Une quatrième section du livre est plus spécifiquement consacrée aux "revendications de soi comme autochtones dans le Pacifique". C'est dans cette section qu'est publié mon article sur Youth With a Mission. Associer évangéliques et autochtonie peut paraître hors sujet, les missionnaires évangéliques étant généralement considérés - non sans raison - comme des agents d'acculturation et de déstabilisation des sociétés traditionnelles. Mais un ensemble d'évolutions repérables depuis les années 1980 au sein du protestantisme charismatique a contribué à l'essor de mouvements qui se revendiquent désormais "autochtones chrétiens" et mettent en avant des expressions culturelles comme les danses, exclues des cérémonies religieuses dans la plupart des églises protestantes historiques d'Océanie. Youth With a Mission, une organisation évangélique charismatique fondée en 1960 en Californie, aujourd'hui présente dans près de 170 pays, a joué un rôle central dans cette évolution, en particulier au travers du programme  à l'université de la Polynésie française, spécialiste du reo ma'ohi (les langues polynésiennes) reprend ensuite la généalogie des termes tahitiens définissant une identité culturelle autochtone - ma'ohi, nuna'a (le peuple en tant que nation), ta'ata tahiti (personne tahitienne) - qu'elle replace dans le contexte historique où ils se sont progressivement imposés. Pierre-Yves Le Meur propose une comparaison concernant l'intégration et la production sociale des étrangers en Afrique de l'Ouest et en Océanie. Viviane Cretton souligne l'ambivalence de la référence à

à l'université de la Polynésie française, spécialiste du reo ma'ohi (les langues polynésiennes) reprend ensuite la généalogie des termes tahitiens définissant une identité culturelle autochtone - ma'ohi, nuna'a (le peuple en tant que nation), ta'ata tahiti (personne tahitienne) - qu'elle replace dans le contexte historique où ils se sont progressivement imposés. Pierre-Yves Le Meur propose une comparaison concernant l'intégration et la production sociale des étrangers en Afrique de l'Ouest et en Océanie. Viviane Cretton souligne l'ambivalence de la référence à l'autochtonie dans les discours sur la

l'autochtonie dans les discours sur la  Bref, il s'agit d'une somme considérable d'analyses et de connaissances (530 pages) qui constitue une étape importante dans le développement des études francophones sur le concept d'autochtonie et les revendications en faveur des peuples autochtones, qui ont été notamment reconnues dans le cadre de l'ONU. L'assemblée générale des nations unies a ainsi adopté en septembre 2007, à une large majorité, une

Bref, il s'agit d'une somme considérable d'analyses et de connaissances (530 pages) qui constitue une étape importante dans le développement des études francophones sur le concept d'autochtonie et les revendications en faveur des peuples autochtones, qui ont été notamment reconnues dans le cadre de l'ONU. L'assemblée générale des nations unies a ainsi adopté en septembre 2007, à une large majorité, une